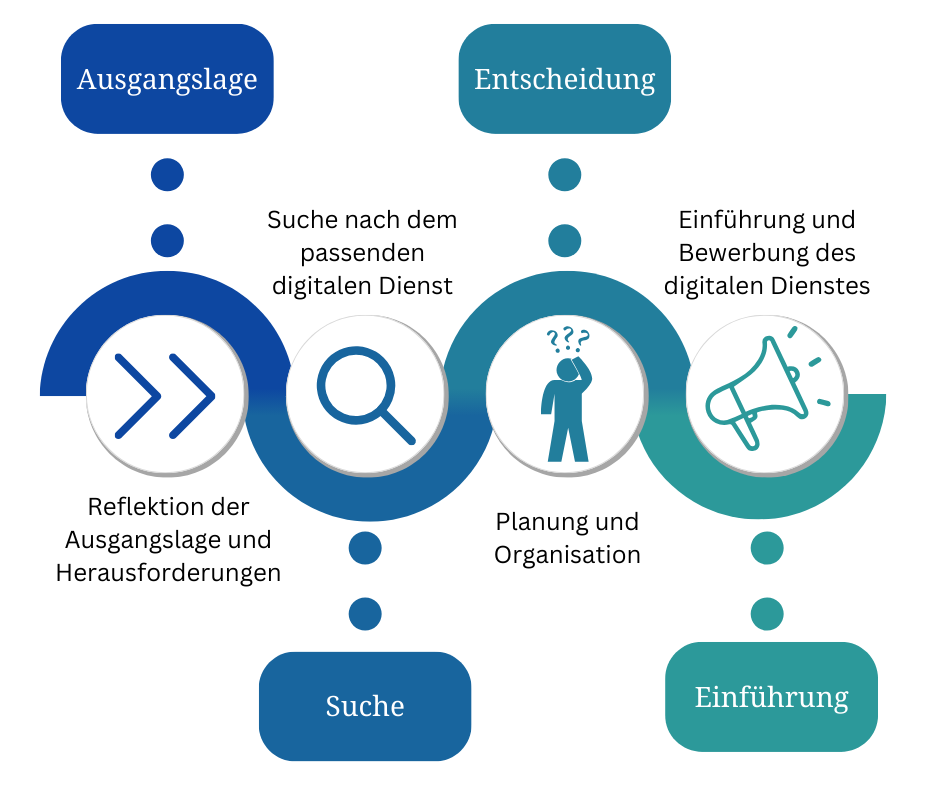

Digitale Dienste starten

bewusst, impulssetzend, zielorientiert – wie eine passende digitale Lösung gefunden und eingeführt werden kann

Digitale Lösungen können eine passende Antwort auf kommunale Herausforderungen sein und zum Ausbau der (digitalen) Daseinsvorsorge beitragen. Unabhängig davon, ob Sie sich bereits mit digitalen Lösungen auskennen, passende Lösungen gefunden haben und einführen möchten oder mit der Analyse des Problems starten, finden Sie im Folgenden impulsgebende Fragen und praktische Herangehensweisen.

AUSGANGSLAGE

Wie lässt sich die Ausgangslage gut reflektieren, um einen passenden Dienst finden zu können?

Was ist die Ausgangssituation?

Um einen konkreten Dienst zu implementieren, gilt es im ersten Schritt, eine Bestands- und Bedarfsanalyse durchzuführen und sich einen Überblick über die Ausgangssituation in Ihrem Landkreis und in der Landkreisverwaltung zu verschaffen. Durch eine Analyse kann zunächst der Ist-Zustand abgebildet werden, um basierend darauf Schlussfolgerungen für den Soll-Zustand abzuleiten. Durch die Identifizierung von Chancen und Risiken lassen sich dabei Entscheidungen auf einer gesicherten Grundlage treffen.

Welche Methoden gibt es, um die Ausgangssituation zu analysieren?

Durch eine SWOT-Analyse können Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken Ihrer Kommune erkannt werden. Zudem kann eine Gap-Analyse als Instrument zur Früherkennung von Schwachstellen dienen. Dadurch wird ermittelt, ob geplante Ziele erreicht werden können, wenn das heutige Handeln auf die Zukunft übertragen wird. Ein weiteres Instrument für eine Bestands- und Bedarfsanalyse können fachbereichsübergreifende Gespräche zwischen Expertinnen und Experten einerseits und den Mitarbeitenden Ihrer Landkreisverwaltung andererseits darstellen. Eine Hospitation in verschiedenen Abteilungen kann dabei unterstützen, einen umfassenden Überblick über Bedarfe, offene Punkte, Herausforderungen und Chancen zu erhalten. Weitere Informationen zum Veränderungsmanagement.

Welche Fragestellungen sind für eine Bestands- und Bedarfsanalyse hilfreich?

- Wie ist Ihr Landkreis aufgebaut, und welche Informationen gibt es?

- Welche Dachstrategien/Konzepte/Leitlinien gibt es (bspw. langfristige, strategische Planungen wie Kreisentwicklungsstrategien, integrierte Kreisentwicklungskonzepte, Klimaschutzprogramm, Mobilitätskonzepte, regionale Entwicklungskonzepte, Haushalt etc.)?

- Welche Vorarbeiten gibt es im Bereich der digitalen Transformation?

- Wer sind die zentralen Akteure, und welche Netzwerke gibt es?

- Wie ist die Landkreisverwaltung aufgebaut, und welche Prozesse gibt es?

- Wo gibt es spezifischen Handlungsdruck? (bspw. ambulante oder stationäre medizinische Versorgung, Mobilitätsangebote oder Nahversorgung)

- Welche Stärken, Schwächen, Risiken und Chancen gibt es?

- Welchen Stellenwert hat die Digitalisierung in Ihrer Region?

- Welche technische Infrastruktur gibt es bereits?

Welches Ziel verfolgt Ihre Kommune?

Auf Basis der Ausgangssituation sollten vor allem die kommunalen Herausforderungen und Bedarfe fokussiert werden, welchen sich Ihre Kommune vor dem Hintergrund der Sicherstellung der (digitalen) Daseinsvorsorge gegenübersieht. Damit verbunden sind die Zielsetzungen Ihres Landkreises im Kontext der digitalen Transformation zu beachten, welche sich auf verschiedene Handlungsfelder oder Wirkungsbereiche beziehen. Durch die Implementierung eines Dienstes soll die digitale Daseinsvorsorge in Ihrem Landkreis verbessert werden, meist in spezifischen Handlungsfeldern oder Wirkungsbereichen. Ein Abgleich der bestehenden Herausforderungen sowie Zielsetzungen in Ihrem Landkreis ist in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung.

Welche Ressourcen sind in meiner Kommune vorhanden?

Zudem gilt es zu reflektieren, welche monetären und personellen Ressourcen in Ihrem Landkreis für die Implementierung und den Betrieb des Dienstes zur Verfügung stehen.

Mögliche Fragestellungen für eine Bestandsanalyse der vorhandenen Ressourcen:

- Ist die Organisationsform grundsätzlich geeignet, die Aufgaben im Zuge der Digitalisierung zu erfüllen?

- Sind Aufgaben und Zuständigkeiten klar und eindeutig geregelt?

- Wer sind die Entscheiderinnen und Entscheider, und welche weiteren Personen müssen in den Entscheidungs-/Umsetzungsprozess eingebunden werden?

- Wie hoch ist der Grad der Selbstständigkeit der für Digitalisierungsmaßnahmen zuständigen Stelle?

- Ist eine Bündelung von Ressourcen innerhalb/außerhalb der Landkreisverwaltung möglich?

- Welche monetären Ressourcen sind für die Einführung und den laufenden Betrieb des Dienstes vorhanden (gegenwärtig/zukünftig)?

SUCHE

Wie kann ein passender Dienst gefunden werden?

Wie finde ich den einen Dienst?

Auf Grundlage der im ersten Schritt analysierten Ausgangssituation kann die Suche nach einem passenden Dienst für die jeweiligen Herausforderungen und Zielsetzungen Ihres Landkreises spezifiziert werden. Hierbei bietet der Marktplatz einen umfassenden Überblick über Dienste für Landkreise, die die (digitale) Daseinsvorsorge gewährleisten.

Auf der Suche nach einem digitalen Dienst können Leitfragestellungen dabei unterstützen, den passenden Dienst herauszufiltern. Durch deren Beantwortung können Ihnen gemäß Ihrer Anforderungen an den Dienst verschiedene digitale Lösungen vorgeschlagen werden. Hierbei muss nicht jede Fragestellung beantwortet werden. Die Leitfragestellungen dienen als Rahmen für die Auswahl eines passenden Dienstes in Verbindung mit dem Marktplatz.

Welches Ziel verfolgt meine Kommune mit dem Dienst?

In Verbindung mit der Bestands- und Bedarfsanalyse können die Leitfragestellungen dabei unterstützen, die Bedarfe und Zielsetzungen Ihrer Kommune herauszufiltern. Dabei ist es entscheidend, zu wissen, hinsichtlich welcher konkreten Problematik oder Herausforderung der Dienst unterstützend wirken soll. Hierbei ist es ferner wichtig, die Erwartungshaltung gegenüber dem zu implementierenden Dienst klar zu definieren.

Als übergreifende Fragestellung sollte formuliert werden: Welches konkrete Problem soll der Dienst angehen?

Welche Ressourcen sind in meiner Kommune für den Dienst vorhanden?

Die im vorherigen Schritt durchgeführte Bestandsanalyse der vorhandenen Ressourcen wird mit den Ergebnissen (Leitfragestellungen) hinsichtlich der monetären Rahmenbedingungen der vorgeschlagenen Dienste verglichen. Auf dieser Basis ist eine Beurteilung der Implementierbarkeit und Umsetzung möglich. In Bezug auf die organisatorischen Rahmenbedingungen sollte folgende Frage gestellt werden: Welche Organisationsstrukturen sind hinsichtlich der Digitalisierungsaktivitäten in der Landkreisverwaltung vorhanden, und entsprechen zukünftige Rollen und Aufgaben bezüglich des Dienstes der Kompetenzstruktur der derzeit Beschäftigten?

ENTSCHEIDUNG

Welche Schritte sollten beachtet werden, nachdem der passende Dienst gefunden wurde?

WARUM

Warum speziell dieser Dienst?

Erst wenn die Entscheidung über einen passenden Dienst gefallen ist, kann es richtig losgehen: Um sich über die Mehrwerte klar zu werden und diese im Anschluss gut kommunizieren zu können, ist es hilfreich, sich kurz vor Augen zu führen, warum es speziell dieser Dienst sein soll. Was ist das Alleinstellungsmerkmal des Dienstes? Nehmen Sie sich ruhig ein wenig Zeit und schreiben Sie in ca. fünf Sätzen auf, welche Mehrwerte der Dienst im Allgemeinen für Ihre Kommune aufweist.ZIELGRUPPE

Für wen ist der Dienst interessant?

Im Anschluss sollte es um die Adressaten des Dienstes gehen: Für wen – sprich: für welche Zielgruppe – ist der Dienst interessant? Bietet der Dienst mehr als einer Personengruppe einen Mehrwert, und wie sieht der Mehrwert aus? Wer profitiert alles von der Nutzung und wie äußert sich der Mehrwert?

Eine kurze Tabelle mit der Definition der Zielgruppe und den spezifischen Mehrwerten für die Zielgruppe helfen dabei, im weiteren Verlauf das Vorhaben gut »verkaufen« zu können. Bei Bedarf kann die Tabelle um Überlegungen dazu ergänz werden, in welcher Form die Mehrwerte zielgruppengerecht kommuniziert werden können.

Für wann ist die Zurverfügungstellung des Dienstes geplant?

Nach der Entscheidung für einen Dienst wird ein grober Zeitplan benötigt: Zu welchem realistischen Zeitpunkt kann der Dienst für die Zielgruppen zur Verfügung stehen? Die Zurverfügungstellung stellt einen wesentlichen Meilenstein dar. Durch die Festlegung des Zeitraums ergeben sich auf natürliche Weise Schritte, die bis dahin erfüllt werden müssen.

EINFÜHRUNG

Welche Aspekte sind bei der Einführung und Bewerbung eines Dienstes zu beachten?

Welche Kosten für den Betrieb sind zu erwarten?

Die Kosten für den Betrieb können variieren und richten sich nach der Lösung bzw. dem Dienst. Dabei können sich die Kosten zum Beispiel an der Einwohnerzahl oder der Zahl der Nutzenden orientieren. Meistens existieren Kostenmodelle, die Sie anfordern können oder die auf den Webseiten der Lösungen/Dienste bereitgestellt werden. Zu den Kosten zählen ebenfalls das Einführen der Lösung/des Dienstes, der technische Support sowie das Hosting der Lösung/des Dienstes. Kosten können ebenfalls für eventuelle Weiterentwicklungen sowie Schnittstellenanpassungen anfallen. Bewerbung und Öffentlichkeitsarbeit sind weitere Kosten, die für die Verbreitung der Lösung/des Dienstes berücksichtigt werden sollten. Die organisatorische Unterstützung und Schulungen seitens des Anbieters können optionale Kosten darstellen.

Wie hoch ist der Personalaufwand beim Betrieb?

Grundsätzlich sollte sich eine verantwortliche Person mit dem Thema auseinandersetzen, die verfügbare Kapazitäten besitzt und sich mit der Digitalisierung in der jeweiligen Kommune auseinandersetzen möchte. Es wird mindestens eine Stelle benötigt, die in enger Abstimmung mit allen Stakeholdern agiert. Eventuell müssen auch Verwaltungsprozesse angepasst werden, um mithilfe der digitalen Lösung/des digitalen Dienstes eine Veränderung zu bewirken.

Welche spezifischen Kenntnisse sind hierfür notwendig?

Prinzipiell kann jeder, der eine Affinität zu dem Thema hat und ein Verständnis für digitale Anwendungen, Prozesse sowie Kommunikationsfähigkeit aufweist, dafür sorgen, dass eine digitale Lösung/ein digitaler Dienst eingeführt und erfolgreich genutzt wird. Schulungen und Weiterbildungen für das Projektteam können ebenfalls angeboten werden.

Kompetenz: Welche Kompetenzen die Zielgruppen benötigen, ist von der Lösung/dem Dienst abhängig. Falls die Lösung/Dienst Zielgruppen anspricht, die weniger digitalaffin sind, können vor der Nutzung des Dienstes Schulungen angeboten werden, eventuell in Kooperation mit der VHS. Außerdem können Treffen organisiert werden, bei denen Freiwillige den weniger digitalaffinen Personen helfen, die Lösung/den Dienst zu verwenden. Als Nebeneffekt werden durch dieses Vorgehen die Gemeinschaft und das Ehrenamt gestärkt. Prinzipiell sollten die Zielgruppen motiviert sein, neue Dinge auszuprobieren, nicht vor eventuellen Veränderungen ihres Alltags zurückzuschrecken und die Vorteile der Lösung/des Dienstes zu erkennen.

Bewerbung des Dienstes

ZIELGRUPPEN

Wie können die Zielgruppen angesprochen werden?

Wichtig bei der Kommunikation sind die Vorteile, die der Zielgruppe aufgezeigt werden müssen. Weniger von Bedeutung ist der technische Hintergrund. Wenn die Zielgruppe die Vorteile erkennt, wird sie die Lösung/den Dienst nutzen. Dabei können Erfolgsgeschichten aus anderen Kommunen unterstützen. Eine zielgruppenspezifische Ansprache ist sehr wichtig. Betrifft die Lösung/der Dienst zum Beispiel Jugendliche, so sollte in Schulen und anderen Veranstaltungen darauf aufmerksam gemacht werden.MULTIPLIKATORINNEN UND MULTIPLIKATOREN

Wer sind Multiplikatorinnen und Multiplikatoren?

Vereine, Ratsmitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsmitarbeitende, IT-Verantwortliche, Werbegemeinschaften, Gewerbetreibende, Meinungsbildnerinnen und -bildner, Jugendpflege, Schulen, Kindergärten usw. Für jede Lösung/jeden Dienst müssen die passenden Mulitplikatorinnen und Multiplikatoren identifiziert werden. Soll zum Beispiel eine Lösung/ein Dienst Kultureinrichtungen, Vereine oder ehrenamtlich Engagierte mit den Kitas verbinden, müssen diese natürlich angesprochen werden.

Öffentlichkeitsarbeit: Auf welchen Wegen kann der Dienst bekannt gemacht werden?

Kick-off-Veranstaltungen, die an mehreren Orten in der Kommunen stattfinden, um erste Aufmerksamkeit zu erzeugen. Hierbei ist es wichtig, die Kommunalpresse einzuladen, damit diese über die Veranstaltung berichtet.

Veranstaltungen vor Ort nutzen, wie Dorffeste, Sportveranstaltungen, Kirmes usw. Dabei ist es wichtig, die Lösung »lebbar« zu machen. Neben Printmaterialien sollte die Möglichkeit bestehen, die Lösung direkt austesten zu können. Beispiel Barcode auf Bierdeckeln etc., um Feedback für die Lösung einzuholen und ein Stimmungsbild einzufangen.

Klassische Printmaterialien sind ebenfalls wichtig, wenn die Zielgruppe Printmaterialien nutzt. Hierbei können Posteinwurf, Amtsblatt und Wochenzeitung gute Medien sein, um die Bekanntmachung voranzubringen.

Tour durch die Kommune, um die Lösung bekannt zu machen. Dabei kann in regelmäßigen Abständen an verschiedenen öffentlichen Plätzen ein Infostand aufgebaut werden, um sich mit den Bürgerinnen und Bürger vor Ort auszutauschen.

Treffpunkte oder Orte nutzen, an denen sich viele Menschen aus der Kommune aufhalten. So können Kaffee treffen in einer Bäckerei oder der Spieleabend in einem Restaurant ebenfalls genutzt werden, um die Lösung zu bewerben.

Community aufbauen, um das Gefühl der Gemeinschaft untereinander wieder zu stärken und Teil von etwas zu sein. Kann durch Netzwerkveranstaltungen gestärkt werden, indem Nutzende eingeladen werden, voneinander zu lernen und mitzuteilen, was gut läuft und was weniger gut läuft.

Einsatz von Social Media kann je nach Zielgruppe ein passender Kanal sein, um auf die Lösung aufmerksam zu machen. Dabei sollten die passenden Kanäle für die jeweilige Zielgruppe identifiziert werden.